葛飾北斎との縁

1849年に亡くなるまでの1941年~1948年に、はるか遠い江戸の街から歩いて、4回も小布施を訪ねた葛飾北斎(当時の画号は画狂老人卍)。2回目に訪れた1844年、東町祭り屋台のために描いた天井絵「鳳凰図」は、構図・描写・色彩ともに大胆かつ繊細で、小布施に遺されている肉筆画では最高傑作との呼び声も高い。

東町の人々がお金を出し合い、1806年頃に建造された一回り小さな祭り屋台。そんな東町の人々の敬愛の心に応えようと、もう一つの天井絵「龍図」とともに、北斎は半年かけて魂の肉筆画を描き上げたのだろうか?

人々が一つになって支え合う共助の姿は、まさに東町に脈々と流れている伝統の一つ。私たちはこれからも大切な伝統を受け継ぎ、その想いを「鳳凰」の翼と「龍」の背に乗せて、ひたむきに皆へ広めてゆく。

東町の原風景

時間と空間を尋ね歩く 小径の町

喜びと願いを語り歩く 名残の町

魅了される天井絵

東町祭り屋台 天井絵「鳳凰図」1844年

画狂老人卍(葛飾北斎 84歳)筆

長野県宝(長野県指定有形文化財)

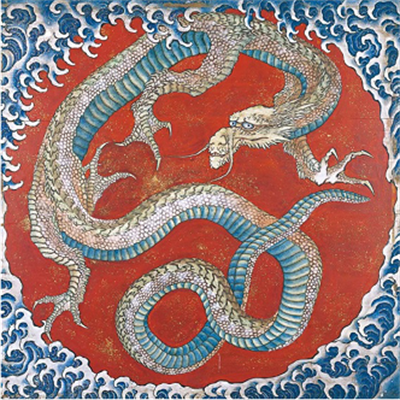

東町祭り屋台 天井絵「龍図」1844年

画狂老人卍(葛飾北斎 84歳)筆

長野県宝(長野県指定有形文化財)

小布施への想い

善光寺のご開帳の時期の1847年5月8日、北信地方はマグニチュード7.4/震度6~7の地震に見舞われ、各地で大きな被害が発生した。食料などの物資が不足する状況となったが、越後国・椎谷藩からの支援により、小布施は周辺よりも早く復旧することができた。ご開帳に訪れた旅人により、日本各地、そして北斎の住む江戸にも被害が伝えられた。

その年、87歳の北斎は4回目の小布施への旅立ちを決意し、その後、一年もの期間をかけて岩松院の天井絵「八方睨み鳳凰図」を描いた。構図・描写・色彩はもちろん、21畳の大きさからなる圧倒的な迫力と中国産の希少鉱石からなる煌びやかな画材が採用され、北斎晩年の傑作が小布施に遺された。

東町の人々との繋がりから始まった北斎の作品群は、170年を越えた今日でも変わらず輝き続けており、小布施観光の象徴として多くの旅人をこれからも魅了しつづけてゆく。

小布施町 東町自治会

(東町祭り屋台および天井絵の所有団体)

※東町祭り屋台は一般財団法人 北斎館に所蔵されています。